Смирнов А.А. Источник: "Служба 08"

Смирнов А.А. Источник: "Служба 08"

Очерк первый. «Тюльпанная лихорадка» в Голландии Часть II

В сентябре 1574 года, на праздновании в честь вступления на престол короля Генриха III, двадцатидвухлетний поэт и командир отряда протестантской армии Агриппа д’ Обинье взял первое в истории Европы своеобразное «журналистское» интервью у одного из самых беспощадных участников гражданской войны во Франции — Франсуа де Бомона барона дез Адрета. Барон хладнокровно сообщил ему, что истребил более четырёх тысяч человек и рассказал о таких изощрённых пытках, о которых бравый вояка-поэт даже и не слышал. Но особенной жестокостью среди католиков прославился капитан Блез де Монлюк (выходец из Гаскони, как и знаменитый д’ Артаньян). Королева-мать послала его в провинцию с особыми полномочиями по наведению порядка, и он постепенно втянулся в гражданскую войну. Во время одной из осад Монлюку, которому тогда было уже за семьдесят, пуля снесла нос. С тех пор он вынужден был носить кожаную маску, скрывавшую уродство, и страшно пугавшую всех, кто имел несчастье встретиться с ним на дорогах бесконечной гражданской войны. За три года до смерти Монлюк стал маршалом Франции. Он горделиво заявлял, что путь его многочисленных передвижений по стране было очень легко определить по местным жителям, развешанным на деревьях возле дорог. Монлюк писал: «я всегда был уверен, что один повешенный производит впечатления больше, чем сотня убитых». Религиозные войны продолжались несколько десятков лет, доведя Францию до полного хаоса. В стране действовали пять или шесть правительств, а на её территории воевали, не пойми кто. В Париже и других городах по приглашению католиков угнездились испанские гарнизоны, на стороне католической Лиги сражались лотарингские наёмники, на стороне гугенотов — немецкие. Те и другие грабили и истребляли всех подряд без различия веры. Хозяйство было совершенно разрушено, и тех, кого не вырезали, косил голод. В Нидерландах же впервые удалось отделить вопросы веры от политики, чему немало способствовали торговые интересы республики, тогдашнего «Гонконга Северной Европы». Религиозная терпимость заключалась в том, чтобы принимать людей такими, какие они есть, коль скоро они — рабочие, купцы или беженцы — вносили вклад в богатство Республики. Это и позволило Голландии стать торговым «центром» всего мира, и притягательным местом для многочисленных беженцев. Богатство и влияние голландской буржуазии быстро росло. Её успехи были связаны с созданием крупного флота, торговых и финансовых посреднических сетей международного значения. Масштабы процветания этой страны шокировали остальную Европу. К примеру, молодой и любознательный французский герцог Роган писал, что в Нидерландах богатств больше, чем у Италии и Германии, вместе взятых. Основой процветания республики стала морская торговля, которая требовала огромного флота. Он и стал истинным орудием голландского величия и был равен четырёх пятым всей совокупности европейских флотов. Из кораблей, шедших в Восточную Европу в 1600 году, 55% несли нидерландский штандарт. До 1650 года на каждое гружёное судно, отправившееся из Англии в Голландию, приходилось десять, плывших в обратную сторону. Всего нидерландский флот в 1670 году насчитывал 2400 судов. Одни из них принадлежали частным компаниям, а другие (преимущественно военные) — государству. К количеству добавлялось качество. Ещё во второй половине XVI века (1570 г.) голландские судостроительные верфи создали торговый корабль, ставший европейской сенсацией. Это был так называемый «флейт», прочное парусное транспортное судно с округлыми бортами, большой вместимости и обслуживаемое немногочисленной командой: на 20% меньшей, чем на судах такого же тоннажа. То было значительное конкурентное преимущество, если вспомнить, что в дальнем плавании затраты на личный состав (заработная плата, питание) долгое время были главным пунктом издержек. Другое преимущество голландского судостроения заключалось в недостижимых для конкурентов низких ценах на его верфях. Как гласили донесения французских агентов, «секрет их в том, чтобы делать корабли дешевле, чем делают это другие». Это было, во-первых, связано с тем, что корабельный лес, смола, вар, канаты, все эти драгоценные морские товары поступали к голландцам прямо из стран Балтийского моря (без посредников), включая и мачты, доставлявшиеся специальными кораблями. Во-вторых, потому, что голландцы использовали в строительстве судов самую новейшую технику того времени (механические пилы, мачтоподъёмные машины, изготовление взаимозаменяемых запасных частей) и опытных мастеров и рабочих.

Благодаря всем этим факторам, знаменитые саардамские верфи могли брать на себя письменные обязательства (при условии, что они будут предуведомлены о заказе за два месяца) строить каждую неделю по одному военному кораблю, готовому для подъёма такелажа. Для того времени это были немыслимые темпы. Добавим, что в Голландии, какую бы область деятельности мы ни взяли, кредит был легкодоступен, обилен и дешёв. В дополнение к этому Амстердам стал первым рынком Европы для кораблей, приобретаемых по случаю. Ваш корабль потерпел крушение у берегов Голландии — в течение нескольких дней вы можете купить другой и погрузиться на него со своей командой, не теряя времени: посредники даже обеспечат вас необходимым для перевозки грузом. Считалось, что самая большая судостроительная верфь Голландии находилась тогда в маленьком городке Саардаме, расположенном к северо-западу от Амстердама. Именно туда и направился в 1697 году Пётр I, чтобы досконально изучить корабельное мастерство. Вместе с ним этому ремеслу обучалось ещё 10 волонтёров, среди них два человека позже приобретут известность в качестве ближайших сподвижников царя: Александр Меншиков и Александр Кикин. Меншиков выполнял обязанности казначея Петра, а Кикин был денщиком. Впоследствии Кикин сделает блестящую карьеру, но, в конце концов, будет повешен за причастность к делу царевича Алексея. Пётр I поселился в маленьком домике кузнеца Геррита Киста. В каморке царя находились печь, двухстворчатый шкаф и матрас, на котором он спал. Слуг не было, царь должен был самостоятельно застилать постель и готовить себе еду. В городской лавке Пётр I купил себе одежду местного лодочника, затем необходимые инструменты и записался под именем Петра Михайлова плотником на корабельную верфь Линста Рогге. Ежедневно на рассвете он отправлялся на работу и трудился без отдыха до полудня, затем обедал в харчевне, а иногда ходил в гости к семье какого-нибудь корабельного плотника. Легенды о визитах русского государя в эти бедные дома до сих пор сохраняются в Саардаме. В свободное от работы время державный мастеровой осматривал саардамские мануфактуры и мастерские. Он старался вникать в мельчайшие детали производства и приставал к мастерам с вопросами, на которые они не всегда могли ответить. Тогда они грубо, фактически взашей, выгоняли любопытного и навязчивого русского. Нередко Пётр просил разрешения выполнить какую-либо операцию и с ходу улавливал все тонкости производственного процесса. А по вечерам у него оставалось время для самого любимого занятия — катания по морю на буере, который он купил за 40 гульденов на другой день по приезду в Саардам. Иногда он сажал в него приглянувшуюся ему местную красавицу, и уплывал далеко в море, чтобы предаться там любви на лоне волн. Затем он переехал в Амстердам, где более четырёх месяцев работал на городской верфи. Здесь Пётр и волонтёры, под руководством голландского мастера Клааса Поля, построили фрегат «Пётр и Павел». Этот корабль отличался хорошими мореходными качествами и несколько раз удачно плавал в Ост-Индию. Потом государь отправился в Гаагу, где, кстати, заразился своей знаменитой страстью к удалению зубов. Он очень быстро получил от местных дантистов элементарные познания в этой области и купил себе все необходимые инструменты, а затем тщательно осмотрел рты всех 250 членов посольской свиты, немилосердно вырывая зубы, которые в меру своих представлений считал нездоровыми. Рев несчастных, пугавший местных жителей, его не останавливал, зато прошедшим эту экзекуцию можно было надеяться на повышение по службе и даже на дружбу с царём. Победа над Испанией позволила Соединённым провинциям создать свою колониальную империю. Основным направлением их экспансии стала Юго-Восточная Азия. В 1596 году первый нидерландский корабль прибыл на остров Ява (современная Индонезия). В 1602 для торговли с этими землями была учреждена голландская Ост-Индская компания. Располагая своей частной армией и большим военным флотом, к которому в случае надобности присоединялись правительственные корабли, она повела наступление в Китае, и на Цейлоне, установила тесные экономические связи с Японией. Голландцы завязали отношения с Японией после своего утверждения на далёком

Благодаря всем этим факторам, знаменитые саардамские верфи могли брать на себя письменные обязательства (при условии, что они будут предуведомлены о заказе за два месяца) строить каждую неделю по одному военному кораблю, готовому для подъёма такелажа. Для того времени это были немыслимые темпы. Добавим, что в Голландии, какую бы область деятельности мы ни взяли, кредит был легкодоступен, обилен и дешёв. В дополнение к этому Амстердам стал первым рынком Европы для кораблей, приобретаемых по случаю. Ваш корабль потерпел крушение у берегов Голландии — в течение нескольких дней вы можете купить другой и погрузиться на него со своей командой, не теряя времени: посредники даже обеспечат вас необходимым для перевозки грузом. Считалось, что самая большая судостроительная верфь Голландии находилась тогда в маленьком городке Саардаме, расположенном к северо-западу от Амстердама. Именно туда и направился в 1697 году Пётр I, чтобы досконально изучить корабельное мастерство. Вместе с ним этому ремеслу обучалось ещё 10 волонтёров, среди них два человека позже приобретут известность в качестве ближайших сподвижников царя: Александр Меншиков и Александр Кикин. Меншиков выполнял обязанности казначея Петра, а Кикин был денщиком. Впоследствии Кикин сделает блестящую карьеру, но, в конце концов, будет повешен за причастность к делу царевича Алексея. Пётр I поселился в маленьком домике кузнеца Геррита Киста. В каморке царя находились печь, двухстворчатый шкаф и матрас, на котором он спал. Слуг не было, царь должен был самостоятельно застилать постель и готовить себе еду. В городской лавке Пётр I купил себе одежду местного лодочника, затем необходимые инструменты и записался под именем Петра Михайлова плотником на корабельную верфь Линста Рогге. Ежедневно на рассвете он отправлялся на работу и трудился без отдыха до полудня, затем обедал в харчевне, а иногда ходил в гости к семье какого-нибудь корабельного плотника. Легенды о визитах русского государя в эти бедные дома до сих пор сохраняются в Саардаме. В свободное от работы время державный мастеровой осматривал саардамские мануфактуры и мастерские. Он старался вникать в мельчайшие детали производства и приставал к мастерам с вопросами, на которые они не всегда могли ответить. Тогда они грубо, фактически взашей, выгоняли любопытного и навязчивого русского. Нередко Пётр просил разрешения выполнить какую-либо операцию и с ходу улавливал все тонкости производственного процесса. А по вечерам у него оставалось время для самого любимого занятия — катания по морю на буере, который он купил за 40 гульденов на другой день по приезду в Саардам. Иногда он сажал в него приглянувшуюся ему местную красавицу, и уплывал далеко в море, чтобы предаться там любви на лоне волн. Затем он переехал в Амстердам, где более четырёх месяцев работал на городской верфи. Здесь Пётр и волонтёры, под руководством голландского мастера Клааса Поля, построили фрегат «Пётр и Павел». Этот корабль отличался хорошими мореходными качествами и несколько раз удачно плавал в Ост-Индию. Потом государь отправился в Гаагу, где, кстати, заразился своей знаменитой страстью к удалению зубов. Он очень быстро получил от местных дантистов элементарные познания в этой области и купил себе все необходимые инструменты, а затем тщательно осмотрел рты всех 250 членов посольской свиты, немилосердно вырывая зубы, которые в меру своих представлений считал нездоровыми. Рев несчастных, пугавший местных жителей, его не останавливал, зато прошедшим эту экзекуцию можно было надеяться на повышение по службе и даже на дружбу с царём. Победа над Испанией позволила Соединённым провинциям создать свою колониальную империю. Основным направлением их экспансии стала Юго-Восточная Азия. В 1596 году первый нидерландский корабль прибыл на остров Ява (современная Индонезия). В 1602 для торговли с этими землями была учреждена голландская Ост-Индская компания. Располагая своей частной армией и большим военным флотом, к которому в случае надобности присоединялись правительственные корабли, она повела наступление в Китае, и на Цейлоне, установила тесные экономические связи с Японией. Голландцы завязали отношения с Японией после своего утверждения на далёком

Тайване. Тайвань стал складочным местом, куда привозились китайские товары, эти товары переходили в руки голландских купцов и уже оттуда отвозились отчасти в Европу, отчасти же в Японию, где голландцы появились впервые ещё в 1609 году. Им удалось стать торговым посредником между Китаем и Японией. Также голландские купцы поставляли в эту страну огнестрельное оружие, которое самурайское правительство активно использовало для разгрома своих политических противников и подавления крестьянских восстаний. У голландцев завелась своя фактория в Фирандо близ Нагасаки, впоследствии — на острове Десима. Процветание голландской торговли с японцами началось после жестоких преследований, обрушившихся в 1637 году на португальцев и закончившихся их окончательным изгнанием из Японии в 1642. Эти преследования были вызваны крайней ретивостью, проявленной португальскими миссионерами (иезуитами) в насаждении среди местного населения католичества. Они подстрекали паству на мятежи против центральной власти. Так, из 40 тысяч мятежников, выступивших на полуострове Симбара (недалеко от Нагасаки), большинство оказались христианами. Правительство бросило на них армию, разбитые повстанцы укрылись в замке Хара. А голландцы очень вовремя подсуетились, предложив сёгуну Иэмицу Токугава свои корабли для перевозок его войск, бомбардировок и морской блокады полуострова. После нескольких месяцев осады Хара был взят, а защитники поголовно уничтожены. Подавили и другие очаги восстания на острове Кюсю, после чего сёгун принял законы об окончательном закрытии страны от иностранцев. Все выгоды португальской торговли окончательно перешли в руки к голландцам. Кроме них, японское правительство (почти до середины XIX века) только в виде редких исключений допускало в страну других европейцев. Впоследствии, в преддверии эпохи Мейдзи (период коренного реформирования Японии, 1868-1912 гг.), в 1862 году Сёгунат (военное правительство Японии), по примеру Петра I, отправил в Голландию молодых аристократов для изучения судостроения и оплатил их обучение. Правда, из-за постоянной нехватки людей голландское присутствие в колониях ограничивалось созданием торговых факторий и опорных пунктов. «Мы нашли море, а не землю», — говорили голландцы. На Яве они завели плантации, где трудились рабы. В 1610 на нидерландских кораблях в Европу впервые привезли чай. Этот продукт к середине XVII века приобрёл громадное коммерческое значение. Европа стала потреблять чай в гораздо больших количествах, чем это делала Азия (кроме разве самого Китая). Чай, шёлк, лакированные изделия, пряности — вот чем Восточная Азия одарила голландских предпринимателей. А Западная Азия, именно Аравия, дала им драгоценный, лучший в мире кофе — мокко, который стал любимым напитком для огромного числа европейцев. В Южной и Центральной Америке, в частности в Бразилии, кофе мокко появился через посредство голландцев. В Африке голландцы захватили в свои руки остров Маврикий и владели им больше 100 лет. Только в 1710 году он был отбит у них французами и переименован в Иль-де-Франс, надолго став одним из богатейших колониальных владений старой Франции, как поставщик сахара, рома, ванили, алоэ и других ходких восточных товаров. От Китая и Японии через полуостров Малакка, острова Суматра, Целебес, Ява, Цейлон, через торговые фактории на берегах Индии Голландия распространяла своё влияние на Аравию, Персию, страны Леванта. Весь Восток оказался её данником. Экспансия голландцев на других континентах шла менее интенсивно. Самым важным поселением в Америке был порт Новый Амстердам в устье реки Гудзон, ставший, после захвата его англичанами в 1664 году, Нью-Йорком. Экономическое процветание Голландии позволило стране резко увеличить численность населения. В 1550 оно насчитывало один миллион человек, а в 1650 году — уже два миллиона (миллион из них проживал в городах). Такой демографический успех был достигнут не только на базе местных жителей, но и за счёт большого количества иностранцев, присутствия которых настоятельно требовал взлёт голландской экономики. В стране было много эмигрантов, бежавших в веротерпимую и процветающую республику со всей Европы. В особенности способствовали финансово-экономическому успеху Нидерландов евреи-сефарды. Вернер Зомбарт даже утверждал, что они и принесли в страну капитализм. Как указывает известный французский историк Фернан Бродель, это явное преувеличение. Зато несомненно, что они оказали серьёзную поддержку амстердамским купцам, например, в сфере вексельных операций и ещё больше — в области биржевых спекуляций. В этих делах они были мастерами и даже инноваторами. Они также были хорошими советчиками, инициаторами создания деловых сетей, связывающих Голландию с Новым Светом и Средиземноморьем. Евреи, как опытные деловые люди, всегда устремлялись туда, где экономика преуспевала. Если они прибывали в ту или иную страну, то это означало, что дела идут там хорошо. Если они уезжали, то это означало, что дела идут тут плохо или пойдут хуже. Когда в конце XVII века «счастливая звезда» Нидерландов стала постепенно закатываться, они массово последовали в Англию вслед за принцем Оранским, который захватил трон и стал английским королём под именем Вильгельма III Оранского (1689-1702 гг.). В ноябре 1688 Вильгельм Оранский высадился со своими войсками в Англии. У него было всего 17 тысяч человек, а английский король Яков II располагал более чем сорокатысячным войском. Но армия не хотела его защищать, флот перешёл на сторону Оранского, а по всей стране вспыхнуло восстание против Якова, так как он насаждал католичество. Он пытался бежать, предварительно утопив в Темзе Большую государственную печать, но попал во время отлива в руки рыбаков и был отправлен в Лондон. Вильгельм Оранский позволил ему скрыться во Францию, где Яков II и скончался в 1701 году, пользуясь в ссылке королевскими почестями. Мировой торговой столицей, центром мировой экономики того времени, — стал Амстердам. Его порт всегда был забит до отказа. Путеводитель 1701 года говорит о восьми тысячах кораблей, «коих мачты и снасти образуют как бы род леса, столь густого, что через него едва пробивается солнце…» «Амстердамская газета» постоянно информировала всех заинтересованных лиц о названиях сотен кораблей и их маршрутах. Именно мировая торговля и сделала этот город, как писали современники, «всеобщим складом Вселенной, Престолом Изобилия, местом сосредоточения богатств и благосклонности небес». В Амстердаме всё было сконцентрировано, скучено: корабли, набитые в порту как сельди в бочке, лихтеры, двигавшиеся по каналам, купцы на бирже, товары, которые поглощались складами и непрестанно выходили из них. Свидетель XVII века рассказывает: «Стоит только причалить какому-нибудь флоту, как при посредстве маклеров всё это количество товаров на первом же собрании купцов на Бирже покупается, и корабли, разгруженные за четыре-пять дней, готовы для нового плавания». На рынке имелось огромное количество ценностей, материалов, товаров, всевозможных услуг — и всё это было доступно сразу же. Именно этим Амстердам и поддерживал своё превосходство над другими торговыми центрами. Всегда к вашим услугам изобилие, огромная масса денег, постоянно находившаяся в движении. Главное в роли Амстердама было собирать, складировать, продавать и перепродавать товары всего мира. Такая система перевалочной торговли оборачивалась монополией. Амстердамские купцы стали перевозчиками для всего света, коммерческими посредниками, комиссионерами и маклерами для всей Европы. Эта функция требовала создания банков и бирж, и они не замедлили появиться. В 1609 году был создан Амстердамский банк, а первая биржа появилась ещё в 1530. В 1608 году была создана новая биржа. Прекрасное здание для неё было построено в 1631 году на площади Дам, напротив Банка и здания Ост-Индской компании.

Тайване. Тайвань стал складочным местом, куда привозились китайские товары, эти товары переходили в руки голландских купцов и уже оттуда отвозились отчасти в Европу, отчасти же в Японию, где голландцы появились впервые ещё в 1609 году. Им удалось стать торговым посредником между Китаем и Японией. Также голландские купцы поставляли в эту страну огнестрельное оружие, которое самурайское правительство активно использовало для разгрома своих политических противников и подавления крестьянских восстаний. У голландцев завелась своя фактория в Фирандо близ Нагасаки, впоследствии — на острове Десима. Процветание голландской торговли с японцами началось после жестоких преследований, обрушившихся в 1637 году на португальцев и закончившихся их окончательным изгнанием из Японии в 1642. Эти преследования были вызваны крайней ретивостью, проявленной португальскими миссионерами (иезуитами) в насаждении среди местного населения католичества. Они подстрекали паству на мятежи против центральной власти. Так, из 40 тысяч мятежников, выступивших на полуострове Симбара (недалеко от Нагасаки), большинство оказались христианами. Правительство бросило на них армию, разбитые повстанцы укрылись в замке Хара. А голландцы очень вовремя подсуетились, предложив сёгуну Иэмицу Токугава свои корабли для перевозок его войск, бомбардировок и морской блокады полуострова. После нескольких месяцев осады Хара был взят, а защитники поголовно уничтожены. Подавили и другие очаги восстания на острове Кюсю, после чего сёгун принял законы об окончательном закрытии страны от иностранцев. Все выгоды португальской торговли окончательно перешли в руки к голландцам. Кроме них, японское правительство (почти до середины XIX века) только в виде редких исключений допускало в страну других европейцев. Впоследствии, в преддверии эпохи Мейдзи (период коренного реформирования Японии, 1868-1912 гг.), в 1862 году Сёгунат (военное правительство Японии), по примеру Петра I, отправил в Голландию молодых аристократов для изучения судостроения и оплатил их обучение. Правда, из-за постоянной нехватки людей голландское присутствие в колониях ограничивалось созданием торговых факторий и опорных пунктов. «Мы нашли море, а не землю», — говорили голландцы. На Яве они завели плантации, где трудились рабы. В 1610 на нидерландских кораблях в Европу впервые привезли чай. Этот продукт к середине XVII века приобрёл громадное коммерческое значение. Европа стала потреблять чай в гораздо больших количествах, чем это делала Азия (кроме разве самого Китая). Чай, шёлк, лакированные изделия, пряности — вот чем Восточная Азия одарила голландских предпринимателей. А Западная Азия, именно Аравия, дала им драгоценный, лучший в мире кофе — мокко, который стал любимым напитком для огромного числа европейцев. В Южной и Центральной Америке, в частности в Бразилии, кофе мокко появился через посредство голландцев. В Африке голландцы захватили в свои руки остров Маврикий и владели им больше 100 лет. Только в 1710 году он был отбит у них французами и переименован в Иль-де-Франс, надолго став одним из богатейших колониальных владений старой Франции, как поставщик сахара, рома, ванили, алоэ и других ходких восточных товаров. От Китая и Японии через полуостров Малакка, острова Суматра, Целебес, Ява, Цейлон, через торговые фактории на берегах Индии Голландия распространяла своё влияние на Аравию, Персию, страны Леванта. Весь Восток оказался её данником. Экспансия голландцев на других континентах шла менее интенсивно. Самым важным поселением в Америке был порт Новый Амстердам в устье реки Гудзон, ставший, после захвата его англичанами в 1664 году, Нью-Йорком. Экономическое процветание Голландии позволило стране резко увеличить численность населения. В 1550 оно насчитывало один миллион человек, а в 1650 году — уже два миллиона (миллион из них проживал в городах). Такой демографический успех был достигнут не только на базе местных жителей, но и за счёт большого количества иностранцев, присутствия которых настоятельно требовал взлёт голландской экономики. В стране было много эмигрантов, бежавших в веротерпимую и процветающую республику со всей Европы. В особенности способствовали финансово-экономическому успеху Нидерландов евреи-сефарды. Вернер Зомбарт даже утверждал, что они и принесли в страну капитализм. Как указывает известный французский историк Фернан Бродель, это явное преувеличение. Зато несомненно, что они оказали серьёзную поддержку амстердамским купцам, например, в сфере вексельных операций и ещё больше — в области биржевых спекуляций. В этих делах они были мастерами и даже инноваторами. Они также были хорошими советчиками, инициаторами создания деловых сетей, связывающих Голландию с Новым Светом и Средиземноморьем. Евреи, как опытные деловые люди, всегда устремлялись туда, где экономика преуспевала. Если они прибывали в ту или иную страну, то это означало, что дела идут там хорошо. Если они уезжали, то это означало, что дела идут тут плохо или пойдут хуже. Когда в конце XVII века «счастливая звезда» Нидерландов стала постепенно закатываться, они массово последовали в Англию вслед за принцем Оранским, который захватил трон и стал английским королём под именем Вильгельма III Оранского (1689-1702 гг.). В ноябре 1688 Вильгельм Оранский высадился со своими войсками в Англии. У него было всего 17 тысяч человек, а английский король Яков II располагал более чем сорокатысячным войском. Но армия не хотела его защищать, флот перешёл на сторону Оранского, а по всей стране вспыхнуло восстание против Якова, так как он насаждал католичество. Он пытался бежать, предварительно утопив в Темзе Большую государственную печать, но попал во время отлива в руки рыбаков и был отправлен в Лондон. Вильгельм Оранский позволил ему скрыться во Францию, где Яков II и скончался в 1701 году, пользуясь в ссылке королевскими почестями. Мировой торговой столицей, центром мировой экономики того времени, — стал Амстердам. Его порт всегда был забит до отказа. Путеводитель 1701 года говорит о восьми тысячах кораблей, «коих мачты и снасти образуют как бы род леса, столь густого, что через него едва пробивается солнце…» «Амстердамская газета» постоянно информировала всех заинтересованных лиц о названиях сотен кораблей и их маршрутах. Именно мировая торговля и сделала этот город, как писали современники, «всеобщим складом Вселенной, Престолом Изобилия, местом сосредоточения богатств и благосклонности небес». В Амстердаме всё было сконцентрировано, скучено: корабли, набитые в порту как сельди в бочке, лихтеры, двигавшиеся по каналам, купцы на бирже, товары, которые поглощались складами и непрестанно выходили из них. Свидетель XVII века рассказывает: «Стоит только причалить какому-нибудь флоту, как при посредстве маклеров всё это количество товаров на первом же собрании купцов на Бирже покупается, и корабли, разгруженные за четыре-пять дней, готовы для нового плавания». На рынке имелось огромное количество ценностей, материалов, товаров, всевозможных услуг — и всё это было доступно сразу же. Именно этим Амстердам и поддерживал своё превосходство над другими торговыми центрами. Всегда к вашим услугам изобилие, огромная масса денег, постоянно находившаяся в движении. Главное в роли Амстердама было собирать, складировать, продавать и перепродавать товары всего мира. Такая система перевалочной торговли оборачивалась монополией. Амстердамские купцы стали перевозчиками для всего света, коммерческими посредниками, комиссионерами и маклерами для всей Европы. Эта функция требовала создания банков и бирж, и они не замедлили появиться. В 1609 году был создан Амстердамский банк, а первая биржа появилась ещё в 1530. В 1608 году была создана новая биржа. Прекрасное здание для неё было построено в 1631 году на площади Дам, напротив Банка и здания Ост-Индской компании.

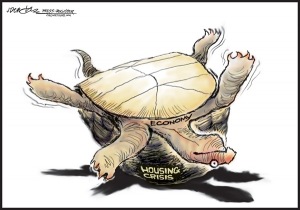

По мнению целого ряда исследователей, само слово «биржа» произошло от голландского слова «берзе», то есть бурдюк, мешок из выделанной кожи. В XII веке словом «бурс» называли кожаный кошелёк, — по смыслу это то же самое, что и русское «калита». Уже тогда в «бурсах», особых местах встреч коммерсантов, заключались сделки и обменивались деньги. Появилось выражение «идти на биржу». В 1549 году термин «биржа» стал официальным, и его начали употреблять в документах. «Новый негоциант» Самюэля Рикара в 1686 году определял биржу как «место встречи банкиров, торговцев и негоциантов, биржевых маклеров и агентов банков, комиссионеров и прочих лиц». В конце XVII-начале XVIII столетия число лиц, которые (каждый день с полудня до двух часов) толпились на Амстердамской бирже, оценивали в 4500 человек. По субботам наплыв был меньше, так как в этот день биржевики-евреи там не появлялись. Порядок здесь был строгий, каждой отрасли коммерции отводились пронумерованные места, имелась добрая тысяча маклеров, однако же, всегда не просто было найти друг друга среди толчеи, в ужасающем «концерте» многочисленных голосов, выкрикивающих во всю глотку цифры котировок, в шуме непрекращающихся разговоров. На бирже, благодаря встрече крупных негоциантов и тучи посредников, всё решалось разом: товарные и вексельные операции, участие в предприятиях, морские страховые сделки, риск которых распределялся между многочисленными гарантами. То был также финансовый рынок, и рынок ценных бумаг. Естественно, что все эти виды деятельности обнаруживали склонность к самостоятельной организации. Таким образом, с начала XVII века в Амстердаме образовалась отдельная зерновая биржа. Зерно ввозилось в Нидерланды для внутреннего потребления, но не в меньшей степени и для перепродажи в другие страны. Голландцы выгодно перепродавали его, в основном, для снабжения армий других европейских государств. Кстати, они завели правило оценивать и перепродавать зерно по образцам, что потом было принято на всех европейских зерновых биржах. Следует отметить, что появление в начале XVII века в Амстердаме рынка ценных бумаг, сильно повлияло на биржевую деятельность. Государственные ценные бумаги, акции Ост-Индской и Вест-Индской компаний (высоко ценимые среди населения), другие многочисленные акции, стали предметом оживлённых и абсолютно современных спекуляций. Вскоре амстердамские биржевые игры достигли такого уровня усложнённости и ирреальности, который надолго сделал из этого города исключительное место в Европе – рынок, где не довольствовались покупкой или продажей акций, играя на повышение или на понижение, но где игра позволяла человеку спекулировать, даже не имея на руках ни акций, ни денег. Именно здесь было раздолье маклерам и всевозможным спекулянтам. Появились банки и биржи и в других городах. Объёмы, открытость и свобода спекулятивных сделок привлекли к ним огромную массу не только крупных, но и мелких игроков, что и сыграло свою роль в возникновении «тюльпанной лихорадки». Всё началось с невинной любви голландцев к тюльпанам. Самые ранние сведения о тюльпанах относятся к литературным произведениям Персии. Здесь цветок был известен как «дульбаш» или «тюльпан» — турецкая чалма. В 1554 году посланник австрийского императора увидел тюльпаны в саду турецкого султана. Посол закупил партию луковиц и отправил в Вену. Цветы попали в Венский сад лекарственных растений, которым заведовал голландский ботаник, садовод Клюзиус. В 1570 году он привёз луковицу тюльпана в голландский город Лейден. В Нидерландах эти цветы быстро вошли в моду и стали пользоваться большим спросом, особенно у богачей. В 1629 году цена за луковичку тюльпана не превышала 1 - 2 гульдена. Для сравнения: пара выездных лошадей обходилась в 200 гульденов, породистая корова – 100 гульденов, хорошо откормленная свинья – 30 гульденов, бочка пива, ёмкостью 1144 литра – 8 гульденов, дорогой костюм – 80 гульденов, каменный дом в центре Амстердама – 1000 гульденов. Когда луковицы тюльпанов стали доступны среднему голландцу, цветы превратились в объект финансовых спекуляций. В 1630 году страну охватило безумное увлечение, позже названное «тюльпаноманией». Тюльпаны выращивали все – от гарлемских ткачей до мясников, сборщиков налогов и священнослужителей всех конфессий. Это было связано с тем, что цены на них постоянно росли. Луковичка сорта «Адмирал Лифке» стала стоить 4400 гульденов, а луковица «Семпер Аугустус» («Вечный Август») — 4500 гульденов! Но и это не было пределом: в 1634-1637 годах за луковицу сорта «Адмирал Энкхузиен» платили уже 6 тысяч гульденов, а за тот же «Семпер Аугустус» — 13 тысяч. Сохранилась старинная гравюра XVII века, на которой неизвестный голландский художник изобразил «Семпер Аугустус». Это красивый белый цветок с красными разводами. Таких тюльпанов сейчас полным-полно на городских клумбах нашей страны. К 1634 году тюльпанная афера захватила все крупнейшие города республики. Цены на луковицы росли быстрее, чем на золото. Спекуляция ими приносила больший доход, чем перепродажа акций или облигаций.

По мнению целого ряда исследователей, само слово «биржа» произошло от голландского слова «берзе», то есть бурдюк, мешок из выделанной кожи. В XII веке словом «бурс» называли кожаный кошелёк, — по смыслу это то же самое, что и русское «калита». Уже тогда в «бурсах», особых местах встреч коммерсантов, заключались сделки и обменивались деньги. Появилось выражение «идти на биржу». В 1549 году термин «биржа» стал официальным, и его начали употреблять в документах. «Новый негоциант» Самюэля Рикара в 1686 году определял биржу как «место встречи банкиров, торговцев и негоциантов, биржевых маклеров и агентов банков, комиссионеров и прочих лиц». В конце XVII-начале XVIII столетия число лиц, которые (каждый день с полудня до двух часов) толпились на Амстердамской бирже, оценивали в 4500 человек. По субботам наплыв был меньше, так как в этот день биржевики-евреи там не появлялись. Порядок здесь был строгий, каждой отрасли коммерции отводились пронумерованные места, имелась добрая тысяча маклеров, однако же, всегда не просто было найти друг друга среди толчеи, в ужасающем «концерте» многочисленных голосов, выкрикивающих во всю глотку цифры котировок, в шуме непрекращающихся разговоров. На бирже, благодаря встрече крупных негоциантов и тучи посредников, всё решалось разом: товарные и вексельные операции, участие в предприятиях, морские страховые сделки, риск которых распределялся между многочисленными гарантами. То был также финансовый рынок, и рынок ценных бумаг. Естественно, что все эти виды деятельности обнаруживали склонность к самостоятельной организации. Таким образом, с начала XVII века в Амстердаме образовалась отдельная зерновая биржа. Зерно ввозилось в Нидерланды для внутреннего потребления, но не в меньшей степени и для перепродажи в другие страны. Голландцы выгодно перепродавали его, в основном, для снабжения армий других европейских государств. Кстати, они завели правило оценивать и перепродавать зерно по образцам, что потом было принято на всех европейских зерновых биржах. Следует отметить, что появление в начале XVII века в Амстердаме рынка ценных бумаг, сильно повлияло на биржевую деятельность. Государственные ценные бумаги, акции Ост-Индской и Вест-Индской компаний (высоко ценимые среди населения), другие многочисленные акции, стали предметом оживлённых и абсолютно современных спекуляций. Вскоре амстердамские биржевые игры достигли такого уровня усложнённости и ирреальности, который надолго сделал из этого города исключительное место в Европе – рынок, где не довольствовались покупкой или продажей акций, играя на повышение или на понижение, но где игра позволяла человеку спекулировать, даже не имея на руках ни акций, ни денег. Именно здесь было раздолье маклерам и всевозможным спекулянтам. Появились банки и биржи и в других городах. Объёмы, открытость и свобода спекулятивных сделок привлекли к ним огромную массу не только крупных, но и мелких игроков, что и сыграло свою роль в возникновении «тюльпанной лихорадки». Всё началось с невинной любви голландцев к тюльпанам. Самые ранние сведения о тюльпанах относятся к литературным произведениям Персии. Здесь цветок был известен как «дульбаш» или «тюльпан» — турецкая чалма. В 1554 году посланник австрийского императора увидел тюльпаны в саду турецкого султана. Посол закупил партию луковиц и отправил в Вену. Цветы попали в Венский сад лекарственных растений, которым заведовал голландский ботаник, садовод Клюзиус. В 1570 году он привёз луковицу тюльпана в голландский город Лейден. В Нидерландах эти цветы быстро вошли в моду и стали пользоваться большим спросом, особенно у богачей. В 1629 году цена за луковичку тюльпана не превышала 1 - 2 гульдена. Для сравнения: пара выездных лошадей обходилась в 200 гульденов, породистая корова – 100 гульденов, хорошо откормленная свинья – 30 гульденов, бочка пива, ёмкостью 1144 литра – 8 гульденов, дорогой костюм – 80 гульденов, каменный дом в центре Амстердама – 1000 гульденов. Когда луковицы тюльпанов стали доступны среднему голландцу, цветы превратились в объект финансовых спекуляций. В 1630 году страну охватило безумное увлечение, позже названное «тюльпаноманией». Тюльпаны выращивали все – от гарлемских ткачей до мясников, сборщиков налогов и священнослужителей всех конфессий. Это было связано с тем, что цены на них постоянно росли. Луковичка сорта «Адмирал Лифке» стала стоить 4400 гульденов, а луковица «Семпер Аугустус» («Вечный Август») — 4500 гульденов! Но и это не было пределом: в 1634-1637 годах за луковицу сорта «Адмирал Энкхузиен» платили уже 6 тысяч гульденов, а за тот же «Семпер Аугустус» — 13 тысяч. Сохранилась старинная гравюра XVII века, на которой неизвестный голландский художник изобразил «Семпер Аугустус». Это красивый белый цветок с красными разводами. Таких тюльпанов сейчас полным-полно на городских клумбах нашей страны. К 1634 году тюльпанная афера захватила все крупнейшие города республики. Цены на луковицы росли быстрее, чем на золото. Спекуляция ими приносила больший доход, чем перепродажа акций или облигаций.

Все прежние отрасли промышленности, торговли и ремёсел оказались фактически заброшенными. Быстрый рост цен стимулировал приток на голландский цветочный рынок всё новых покупателей, мечтавших быстро разбогатеть. Среди народа сложилось устойчивое мнение, будто тюльпаны — гарантия обогащения. Надо только купить побольше луковиц, а когда цена поднимется, выгодно их продать. Дворяне, купцы, горожане, фермеры, механики, моряки, лакеи, горничные, трубочисты, торговцы старьём, публичные женщины — все завязли в торговле тюльпанами. Дома, земли и другое имущество продавались за разорительно низкую цену или шли в уплату покупок, сделанных на рынке тюльпанов. Вскоре спрос на тюльпаны редких сортов вырос настолько, что они стали предметом большой биржевой игры и спекуляций. Современник так описывал сценарий подобных сделок: «Дворянин покупает тюльпаны у трубочиста на 2000 гульденов и сразу же продаёт их крестьянину, при этом ни дворянин, ни трубочист, ни крестьянин не имеют луковиц тюльпанов, да иметь и не стремятся. И так покупается, продаётся, обещается больше тюльпанов, чем их может вырастить земля Голландии». Мантинг, плодовитый автор той поры, написавший о тюльпаномании фолиант объёмом в тысячу страниц, приводит удивительные примеры «тюльпанных» сделок. В городе Хорне за три луковицы можно было приобрести дом. В 1634 году в Амстердаме два каменных дома обменяли на три луковицы редких тюльпанов. Некий фермер уступил 38 акров земли и 100 голов скота всего лишь за одну луковицу «Семпер Аугустус». Существует рассказ об одном редком экземпляре, за который покупатель отдал целую пивную, стоимостью в 30 тысяч гульденов. Рекордной можно считать сделку в 100 тысяч гульденов за сорок луковиц тюльпанов. Так поступали богатые граждане. Но и люди небогатые — уличные торговцы, матросы, подёнщицы — тоже не хотели стоять в стороне. Росли акционерные компании, где десятки людей объединялись, чтобы завладеть буквально несколькими луковицами редких пород тюльпанов (нечто вроде нынешних потребительских кооперативов). Тюльпанная лихорадка породила как печальные, так и забавные случаи. В «Путешествиях» Блейнвилла приводится один из них. Богатый купец, гордившийся своими редкими тюльпанами, получил большую партию товара. Эту весть ему принёс в бухгалтерию некий моряк. Купец наградил его за хорошую новость крупной копчёной селёдкой. Моряк, заметив на конторке торговца луковицу, очень похожую на луковицу репчатого лука, незаметно сунул её в карман в качестве закуски к селёдке. Едва он ушёл, как купец обнаружил пропажу драгоценной луковицы тюльпана «Семпер Аугустус» стоимостью несколько тысяч гульденов. Все домашние были подняты на ноги, драгоценную луковицу искали повсюду, но тщетно. Горю купца не было предела. Наконец кто-то заподозрил моряка. Он и не думал прятаться. Его обнаружили мирно сидящим на бухтах каната и пережевывающим последний кусочек «лука». Бедняга и не помышлял, что ест завтрак, на деньги, от продажи которого можно было кормить экипаж целого корабля в течение года или, как утверждал убитый горем купец, устроить роскошный пир для всего двора принца Оранского. Незадачливый моряк был посажен в тюрьму по обвинению в краже в особо крупных размерах. Выгоднейшим делом стало вырастить новый сорт. При удачном исходе можно было обеспечить деньгами себя и всю свою семью на поколение вперёд. Создавались компании, деньги вкладывались в будущие сорта тюльпанов. Валютой стали даже расписки-обязательства садовника или любителя-селекционера вывести к определённому сроку новый сорт (своего рода фьючерсы). Такие бумаги продавали и покупали на биржах, и Голландия оказалась ими просто наводнена. Обязательств насчитывалось во много раз больше чем самих сортов. Иногда, конечно, удача улыбалась тогдашним «Мичуриным». Например, жившие в Харлеме негры – африканцы, получившие свободу, — решили вывести чёрный тюльпан: как символ красоты людей с тёмным цветом кожи. Они напечатали в газетах объявление – призыв ко всем ботаникам мира, обещая премию в десять тысяч гульденов. Город Харлем добавил денег до суммы в 100 тысяч гульденов. И некий ботаник сумел такой цветок создать! В честь чёрного тюльпана в Харлеме весной 1637 года провели грандиозный праздник. Праздник начался 15 мая. Карнавальное шествие возглавлял президент Харлемского общества садоводов, одетый в чёрно-фиолетовый бархат и шёлк под цвет тюльпана. За ним шёл счастливый садовод (увы, история не сохранила его имени). Следом несколько крепких молодцов несли громадный замшевый кошель, в котором красовалась обещанная награда: сто тысяч гульденов (315 килограмм золота), т.е. по сегодняшним ценам – около 10 миллионов долларов. Замыкал процессию собственно сам виновник торжества – чёрный тюльпан на носилках. На площади Ратуши тюльпан водрузили на высокий постамент, рядом с троном самого принца Вильгельма Оранского II (впоследствии статхаудера Голландии с 1647 по 1650 годы). Принц появился в окружении пышно разодетой свиты и обратился к окружающим с возвышенной речью. Понятно, что народ ликовал. Особенно всех подогревало лицезрение кошелька с умопомрачительной суммой денег. Вкладывать деньги в будущие сорта и в луковицы нового урожая можно было только с помощью бирж, выписывая векселя и заключая фьючерсные контракты. В Амстердаме, Роттердаме, Харлеме и других городах появились биржи, которые специализировались на торговле тюльпанами и на заключении тюльпанных сделок. Не существуй в Голландии бирж и банков, трудно было бы придать «тюльпанной лихорадке» такой масштаб. А раз были биржи, стоимость тюльпанов могла меняться стремительно, мельчайшие колебания курсов сразу фиксировались, и на этих курсах можно было играть. Главным центром ценообразования сделалась Харлемская биржа, где за три года торгов по спекулятивно-завышенным ценам общая сумма цветочных сделок достигла астрономической цифры – 10 миллионов гульденов. Для сравнения: в такую же сумму оценивалась биржевая стоимость самой богатой в мире голландской Ост-Индской компании. В Брюгге сам глава биржи ван дер Берзе первым стал писать названия сортов тюльпанов и цифры котировок мелом на чёрных досках. Отсюда и пошла биржевая традиция, писать на досках котировки всех товаров и акций. Подобным образом брокеры действовали вплоть до появления в ХХ веке электронных табло. Существовали банки — и можно было не платить наличностью. В банке могли оценить стоимость того, что вы предлагали за луковицу тюльпана. Не надо продавать дом, землю и скотину, возиться с пудами, если не с центнерами, золота. Вам назовут стоимость имущества, банк выплатит владельцу луковицы стоимость цветка и просто заберёт у вас вашу собственность. Минимум хлопот, фактический обмен при посредничестве банка. В маленьких деревнях и сельских округах, где не было тюльпанной биржи, её функции выполняла главная таверна. В ней собирались дельцы для торговли бесценными луковицами. Поселяне приходили заключать сделки, принарядившись, как на праздник. Поглазеть на дельцов собирались сотни людей. Таверну украшали вазами с цветущими тюльпанами, устраивали весёлые пирушки. Вино лилось рекой, играла музыка. Наверное, голландцы линчевали бы всякого, кто предсказал бы им, сколь печальным будет скорый финал… Вера в вечный рост тюльпанных цен стала частью национального самосознания голландцев. Сравнить её можно только с одним: это как если бы современный россиянин искренне полагал, что под каждым садовым участком в шесть соток таится громадное нефтяное месторождение. И вся нация стала бы лихо торговать фьючерсами — правом на разработку таких месторождений в будущем. Самое удивительное: общество вовсе не считало «тюльпанную лихорадку» опасной и вообще не видело в ней чего-то странного. Все, кто инвестировал в тюльпаны, были убеждены: рост цен будет продолжаться чуть ли не вечно. Вложив безумные деньги, они смогут получить суммы ещё более фантастические. Всё это очень напоминает классическую финансовую пирамиду типа памятного россиянам «МММ», или накопление ничего не стоящих бумажек вроде ваучеров. Только во времена «тюльпанной лихорадки», пожалуй, обмана не было: все дружно обманывались, но не обманывали друг друга. И правительство Голландии, и её финансовая элита, и рядовой люд искренне верили, что открыт своего рода «философский камень» и тюльпаны будут дорожать бесконечно. Приток денег в страну вызвал огромный рост цен абсолютно на всё, например, цены на продовольствие взлетели в 3 – 4 раза. Однако у людей были деньги, и поэтому и общество и правительство полагали, что бедность в стране вскоре исчезнет вовсе, унесённая тюльпанным ураганом, нужно только, чтобы в спекуляции втянулось как можно больше людей, в пределе весь мир. Луковицы тюльпанов покупали и иностранцы. Богатые торговцы из Англии или Северной Франции охотно вкладывали в них деньги, играли на бирже. В газетах писали, что наконец-то найден ключ к всеобщему процветанию: голландские тюльпаны будут покупать по всё более высоким ценам, богачи со всего мира принесут свои деньги в Нидерланды, и наконец-то наступит земной рай. Самое смешное — правительство скрупулёзно и старательно регулировало торговлю луковицами. Для надзора за торговлей назначались специальные уполномоченные, появились и особые «тюльпанные нотариусы». Всё было правильно (по закону), и всё катилось в пропасть... Голландцы хотели как лучше, но вся эта история закончилась очень печально. Тюльпаномания не могла продолжаться вечно. К концу 1637 года оказалось, что все лишние деньги в тюльпаны уже вложены. Больше некому покупать луковицы, все хотят их только продавать. Баста! Роста больше не будет. Как только цены на луковицы стали чуть снижаться, торговцы сразу же запаниковали и принялись сбрасывать свой товар. За одни сутки цены упали на 50%, за неделю — на 80%. Через три недели правительство объявило, что нельзя требовать больше 50 гульденов за луковицу тюльпанов. Все судебные разбирательства запрещались. Тысячи голландцев вдруг обнаружили, что являются обладателями нескольких луковиц, которые никто не хочет покупать. Состоятельные купцы были доведены чуть ли не до нищеты, а многие дворяне разорились. Особенно туго пришлось тем, кто пытался спекулировать в кредит. К началу 1640-х годов тюльпаномания в Голландии навсегда отошла в историю, оставив после себя разве что забавную книгу «Взлёт и падение флоры». Трёхлетний застой в экономике дорого обошёлся стране. Масса народа оказалась без всякого имущества, но зато с карманами набитыми бесполезными луковицами. Из кризиса страна вышла достаточно быстро — ведь она продолжала оставаться центром международной торговли, страной самой передовой промышленности XVII века. Но деньги и ценности, вложенные в тюльпаны, никакими силами вернуть было нельзя. Ни каменные дома в Амстердаме, ни дорогую пивную, ни землю, ни стада тучного, породистого скота. Однако важно другое: Нидерланды и поныне считаются страной тюльпанов. Здесь ежегодно производится три миллиарда луковиц этих прекрасных цветов, из которых две трети идёт на экспорт, а треть остаётся в стране для выращивания и последующего разведения.

Все прежние отрасли промышленности, торговли и ремёсел оказались фактически заброшенными. Быстрый рост цен стимулировал приток на голландский цветочный рынок всё новых покупателей, мечтавших быстро разбогатеть. Среди народа сложилось устойчивое мнение, будто тюльпаны — гарантия обогащения. Надо только купить побольше луковиц, а когда цена поднимется, выгодно их продать. Дворяне, купцы, горожане, фермеры, механики, моряки, лакеи, горничные, трубочисты, торговцы старьём, публичные женщины — все завязли в торговле тюльпанами. Дома, земли и другое имущество продавались за разорительно низкую цену или шли в уплату покупок, сделанных на рынке тюльпанов. Вскоре спрос на тюльпаны редких сортов вырос настолько, что они стали предметом большой биржевой игры и спекуляций. Современник так описывал сценарий подобных сделок: «Дворянин покупает тюльпаны у трубочиста на 2000 гульденов и сразу же продаёт их крестьянину, при этом ни дворянин, ни трубочист, ни крестьянин не имеют луковиц тюльпанов, да иметь и не стремятся. И так покупается, продаётся, обещается больше тюльпанов, чем их может вырастить земля Голландии». Мантинг, плодовитый автор той поры, написавший о тюльпаномании фолиант объёмом в тысячу страниц, приводит удивительные примеры «тюльпанных» сделок. В городе Хорне за три луковицы можно было приобрести дом. В 1634 году в Амстердаме два каменных дома обменяли на три луковицы редких тюльпанов. Некий фермер уступил 38 акров земли и 100 голов скота всего лишь за одну луковицу «Семпер Аугустус». Существует рассказ об одном редком экземпляре, за который покупатель отдал целую пивную, стоимостью в 30 тысяч гульденов. Рекордной можно считать сделку в 100 тысяч гульденов за сорок луковиц тюльпанов. Так поступали богатые граждане. Но и люди небогатые — уличные торговцы, матросы, подёнщицы — тоже не хотели стоять в стороне. Росли акционерные компании, где десятки людей объединялись, чтобы завладеть буквально несколькими луковицами редких пород тюльпанов (нечто вроде нынешних потребительских кооперативов). Тюльпанная лихорадка породила как печальные, так и забавные случаи. В «Путешествиях» Блейнвилла приводится один из них. Богатый купец, гордившийся своими редкими тюльпанами, получил большую партию товара. Эту весть ему принёс в бухгалтерию некий моряк. Купец наградил его за хорошую новость крупной копчёной селёдкой. Моряк, заметив на конторке торговца луковицу, очень похожую на луковицу репчатого лука, незаметно сунул её в карман в качестве закуски к селёдке. Едва он ушёл, как купец обнаружил пропажу драгоценной луковицы тюльпана «Семпер Аугустус» стоимостью несколько тысяч гульденов. Все домашние были подняты на ноги, драгоценную луковицу искали повсюду, но тщетно. Горю купца не было предела. Наконец кто-то заподозрил моряка. Он и не думал прятаться. Его обнаружили мирно сидящим на бухтах каната и пережевывающим последний кусочек «лука». Бедняга и не помышлял, что ест завтрак, на деньги, от продажи которого можно было кормить экипаж целого корабля в течение года или, как утверждал убитый горем купец, устроить роскошный пир для всего двора принца Оранского. Незадачливый моряк был посажен в тюрьму по обвинению в краже в особо крупных размерах. Выгоднейшим делом стало вырастить новый сорт. При удачном исходе можно было обеспечить деньгами себя и всю свою семью на поколение вперёд. Создавались компании, деньги вкладывались в будущие сорта тюльпанов. Валютой стали даже расписки-обязательства садовника или любителя-селекционера вывести к определённому сроку новый сорт (своего рода фьючерсы). Такие бумаги продавали и покупали на биржах, и Голландия оказалась ими просто наводнена. Обязательств насчитывалось во много раз больше чем самих сортов. Иногда, конечно, удача улыбалась тогдашним «Мичуриным». Например, жившие в Харлеме негры – африканцы, получившие свободу, — решили вывести чёрный тюльпан: как символ красоты людей с тёмным цветом кожи. Они напечатали в газетах объявление – призыв ко всем ботаникам мира, обещая премию в десять тысяч гульденов. Город Харлем добавил денег до суммы в 100 тысяч гульденов. И некий ботаник сумел такой цветок создать! В честь чёрного тюльпана в Харлеме весной 1637 года провели грандиозный праздник. Праздник начался 15 мая. Карнавальное шествие возглавлял президент Харлемского общества садоводов, одетый в чёрно-фиолетовый бархат и шёлк под цвет тюльпана. За ним шёл счастливый садовод (увы, история не сохранила его имени). Следом несколько крепких молодцов несли громадный замшевый кошель, в котором красовалась обещанная награда: сто тысяч гульденов (315 килограмм золота), т.е. по сегодняшним ценам – около 10 миллионов долларов. Замыкал процессию собственно сам виновник торжества – чёрный тюльпан на носилках. На площади Ратуши тюльпан водрузили на высокий постамент, рядом с троном самого принца Вильгельма Оранского II (впоследствии статхаудера Голландии с 1647 по 1650 годы). Принц появился в окружении пышно разодетой свиты и обратился к окружающим с возвышенной речью. Понятно, что народ ликовал. Особенно всех подогревало лицезрение кошелька с умопомрачительной суммой денег. Вкладывать деньги в будущие сорта и в луковицы нового урожая можно было только с помощью бирж, выписывая векселя и заключая фьючерсные контракты. В Амстердаме, Роттердаме, Харлеме и других городах появились биржи, которые специализировались на торговле тюльпанами и на заключении тюльпанных сделок. Не существуй в Голландии бирж и банков, трудно было бы придать «тюльпанной лихорадке» такой масштаб. А раз были биржи, стоимость тюльпанов могла меняться стремительно, мельчайшие колебания курсов сразу фиксировались, и на этих курсах можно было играть. Главным центром ценообразования сделалась Харлемская биржа, где за три года торгов по спекулятивно-завышенным ценам общая сумма цветочных сделок достигла астрономической цифры – 10 миллионов гульденов. Для сравнения: в такую же сумму оценивалась биржевая стоимость самой богатой в мире голландской Ост-Индской компании. В Брюгге сам глава биржи ван дер Берзе первым стал писать названия сортов тюльпанов и цифры котировок мелом на чёрных досках. Отсюда и пошла биржевая традиция, писать на досках котировки всех товаров и акций. Подобным образом брокеры действовали вплоть до появления в ХХ веке электронных табло. Существовали банки — и можно было не платить наличностью. В банке могли оценить стоимость того, что вы предлагали за луковицу тюльпана. Не надо продавать дом, землю и скотину, возиться с пудами, если не с центнерами, золота. Вам назовут стоимость имущества, банк выплатит владельцу луковицы стоимость цветка и просто заберёт у вас вашу собственность. Минимум хлопот, фактический обмен при посредничестве банка. В маленьких деревнях и сельских округах, где не было тюльпанной биржи, её функции выполняла главная таверна. В ней собирались дельцы для торговли бесценными луковицами. Поселяне приходили заключать сделки, принарядившись, как на праздник. Поглазеть на дельцов собирались сотни людей. Таверну украшали вазами с цветущими тюльпанами, устраивали весёлые пирушки. Вино лилось рекой, играла музыка. Наверное, голландцы линчевали бы всякого, кто предсказал бы им, сколь печальным будет скорый финал… Вера в вечный рост тюльпанных цен стала частью национального самосознания голландцев. Сравнить её можно только с одним: это как если бы современный россиянин искренне полагал, что под каждым садовым участком в шесть соток таится громадное нефтяное месторождение. И вся нация стала бы лихо торговать фьючерсами — правом на разработку таких месторождений в будущем. Самое удивительное: общество вовсе не считало «тюльпанную лихорадку» опасной и вообще не видело в ней чего-то странного. Все, кто инвестировал в тюльпаны, были убеждены: рост цен будет продолжаться чуть ли не вечно. Вложив безумные деньги, они смогут получить суммы ещё более фантастические. Всё это очень напоминает классическую финансовую пирамиду типа памятного россиянам «МММ», или накопление ничего не стоящих бумажек вроде ваучеров. Только во времена «тюльпанной лихорадки», пожалуй, обмана не было: все дружно обманывались, но не обманывали друг друга. И правительство Голландии, и её финансовая элита, и рядовой люд искренне верили, что открыт своего рода «философский камень» и тюльпаны будут дорожать бесконечно. Приток денег в страну вызвал огромный рост цен абсолютно на всё, например, цены на продовольствие взлетели в 3 – 4 раза. Однако у людей были деньги, и поэтому и общество и правительство полагали, что бедность в стране вскоре исчезнет вовсе, унесённая тюльпанным ураганом, нужно только, чтобы в спекуляции втянулось как можно больше людей, в пределе весь мир. Луковицы тюльпанов покупали и иностранцы. Богатые торговцы из Англии или Северной Франции охотно вкладывали в них деньги, играли на бирже. В газетах писали, что наконец-то найден ключ к всеобщему процветанию: голландские тюльпаны будут покупать по всё более высоким ценам, богачи со всего мира принесут свои деньги в Нидерланды, и наконец-то наступит земной рай. Самое смешное — правительство скрупулёзно и старательно регулировало торговлю луковицами. Для надзора за торговлей назначались специальные уполномоченные, появились и особые «тюльпанные нотариусы». Всё было правильно (по закону), и всё катилось в пропасть... Голландцы хотели как лучше, но вся эта история закончилась очень печально. Тюльпаномания не могла продолжаться вечно. К концу 1637 года оказалось, что все лишние деньги в тюльпаны уже вложены. Больше некому покупать луковицы, все хотят их только продавать. Баста! Роста больше не будет. Как только цены на луковицы стали чуть снижаться, торговцы сразу же запаниковали и принялись сбрасывать свой товар. За одни сутки цены упали на 50%, за неделю — на 80%. Через три недели правительство объявило, что нельзя требовать больше 50 гульденов за луковицу тюльпанов. Все судебные разбирательства запрещались. Тысячи голландцев вдруг обнаружили, что являются обладателями нескольких луковиц, которые никто не хочет покупать. Состоятельные купцы были доведены чуть ли не до нищеты, а многие дворяне разорились. Особенно туго пришлось тем, кто пытался спекулировать в кредит. К началу 1640-х годов тюльпаномания в Голландии навсегда отошла в историю, оставив после себя разве что забавную книгу «Взлёт и падение флоры». Трёхлетний застой в экономике дорого обошёлся стране. Масса народа оказалась без всякого имущества, но зато с карманами набитыми бесполезными луковицами. Из кризиса страна вышла достаточно быстро — ведь она продолжала оставаться центром международной торговли, страной самой передовой промышленности XVII века. Но деньги и ценности, вложенные в тюльпаны, никакими силами вернуть было нельзя. Ни каменные дома в Амстердаме, ни дорогую пивную, ни землю, ни стада тучного, породистого скота. Однако важно другое: Нидерланды и поныне считаются страной тюльпанов. Здесь ежегодно производится три миллиарда луковиц этих прекрасных цветов, из которых две трети идёт на экспорт, а треть остаётся в стране для выращивания и последующего разведения.