Опуская анализ причин, обусловивших массовое перемещение трудовых ресурсов страны в сферу простейших коммерческих оборотов, снижение профессионального уровня населения, тотальное проникновение импортных товаров, работ, услуг в казахстанскую экономику и других негативных фактов, перейдем сразу к выявлению причин, затрудняющих переход к устойчивому развитию в контексте Стратегии «Казахстан-2050».

Еще в 2009 г. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил, что «нынешний глобальный кризис - это вовсе не какое-то стихийное бедствие и не результат случайного стечения обстоятельств, а закономерное внешнее следствие какого-то глубинного внутреннего дефекта». Кризис имеет системный характер и, соответственно, требуется определить его системообразующее дефектное ядро. Таким ядром глава государства назвал «старые инструменты мышления», а именно, «понятия, категории, теории, схемы …». Он призвал обновить мыслительную парадигму, «выстроить радикально новую логику» и выработать соответствующие «правила движения» по переходу, который он условно назвал «миром глобального или великого Транзита».

Данные тезисы Президента с полным правом можно отнести и к казахстанской действительности и, соответственно, предположить, что причины, затрудняющие замещение импортной продукции, также связаны с мышлением исследователей, аналитиков, инженеров, юристов, экономистов и других специалистов. Но, в первую очередь - лиц, принимающих стратегические управленческие решения: акимов, депутатов, министров.

К системообразующему «ядру» мышления относятся методы, подходы, принципы, понятия, категории и концепции. На их основе разрабатываются правовые нормы поведения, а затем и, с учетом имеющихся ресурсов, нормы реализационной деятельности.

Наибольшую трудность вызывает понимание ключевого метода мышления – восхождения от простого (абстрактного) к сложному (конкретному) – ВАК. Иначе его именуют методом последовательной конкретизации исходного заказа. Считается, что данный метод – предмет философских исследований, не имеющий практического значения для управленческой деятельности. Существует множество и других стереотипов, не позволяющих осуществить принципиальный прорыв в принятии стратегических решений. Например, до сих пор мышление не рассматривается в качестве предмета образования. Как нужно мыслить, какими конструктивными средствами пользоваться в анализе или проектировании, мало кто знает. Мало, кто задумывается, какими логическими инструментами пользоваться, чтобы ставить проблемы или цели. В результате стратегические ошибки допускаются уже на первых фазах мышления. Так, с подачи экономистов в качестве проблем называются негативные явления бедности, безработицы, коррупции, инфляции и т.п. Хотя очевидно, что проблемы относятся к причинам этих явлений, имеют сугубо субъективный, а не объективный характер.

Акимы затрудняются однозначно назвать главный предмет своей деятельности. Неподготовленные к сущностному анализу ситуаций депутаты, не зная техники визуализации и согласования точек зрения, продолжают пользоваться банальными, морально устаревшими приемами голосования. В результате многие принимаемые государственные нормативные правовые акты содержат скрытые даже для самих разработчиков дефекты. И когда однажды эти дефекты проявляются в реальной практике - в виде запущенной социальной или экономической ситуации - в пожарном порядке начинают разрабатываться меры по «борьбе» со следствиями: бедностью, безработицей, инфляцией, «замещением» импортной продукции, спасением «депрессивных» регионов и «моногородов» и т.д.

Не случайно говорится, что все гениальное – просто. Но именно по этой причине иногда простое трудно понять. Это относится и к упомянутому методу ВАК – универсальному методу организации движения всего сущего: от атома до макротел. На основе данного метода российский ученый Анисимов О.С. создал язык схематического мышления (ЯСИ), Методологию мышления и Теорию деятельности – ту самую, без которой Практика остается «слепой». При помощи ЯСИ можно выражать мысли в виде схем на доске или листе бумаги – по аналогии с проектированием инженерных систем. Тем самым, констатируется рождение аналитической и управленческой инженерии, конструктивного типа управления.

Строящиеся методологами схемы мышления и деятельности позволяют реализовывать на деле призывы к конструктивному согласованию точек зрения сторон, моделировать, проигрывать, рассчитывать и контролировать движение любых документов и товарно-денежных потоков, с высокой степенью надежности предвидеть последствия принимаемых решений.

Разразившийся глобальный кризис поражает все стороны жизни и деятельности общества. Поэтому на фоне эгоистических устремлений мировых лидеров, широкого использования ими сетевых принципов идеологического и экономического воздействия стратегически важным становится обеспечение системной безопасности и эволюционного развития страны. Игнорирование новой методологии мышления предопределяет зацикленность управленческих работников на решении частных вопросов безотносительно их системного рассмотрения в интересах страны в целом. В сетевых информационных войнах главное направление внешних ударов составляют национальные аналитические и управленческие ядра, сферы управления, науки и образования, составляющие иммунную систему страны. После их поражения метастазы распространяются и на реальный сектор экономики, и на бытие народа в целом. Поэтому крайне важно сосредоточить усилия на формировании государственного резерва инновационных аналитиков и управленцев - создать Методологическую школу стратегической аналитики и консалтинга для практических работников государственного управления (аппарат Президента, Мажилис, Правительство, органы Госбезопасности). С точки зрения перспектив повышения качества управленческих решений, обеспечения национальной безопасности, стабильного развития общества, а также в сравнении с огромными ресурсами, выделяемыми на поддержание существующих систем государственного управления, расходы на это неизмеримо малы.

Особая роль в развитии страны через модернизацию сферы образования принадлежит создаваемой в Республике Казахстан Национальной системе квалификаций (НСК). В основе лежит идея обеспечения такого баланса и функционального взаимодействия систем образовательной и профессиональной деятельности, которая бы гарантированно обеспечивала раскрытие и реализацию личностного и профессионального потенциала казахстанцев, конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке. Для реализации данной идеи сотрудниками Международной академии «Туран-Профи» предложено использовать инновационный инструментарий методологической теории деятельности - функциональный подход, системодеятельностную парадигму и язык визуализации мысли ЯСИ. Это особенно важно с позиции национальных интересов, чтобы заимствуя все лучшее из зарубежного опыта, вместе с тем, не допустить его бездумного калькирования.

В качестве исходного заказа были взяты стратегические цели, озвученные Президентом страны - связанные с созданием общества всеобщего труда, конкурентоспособной экономики, ориентированной на создание продукции конечного потребления и ключевые направления Стратегии «Казахстан-2050». В качестве главного ресурса общества рассматривается его интеллектуальный потенциал в виде компетенций, способностей человека. Каким представляется логический цикл раскрытия и реализации этого потенциала?

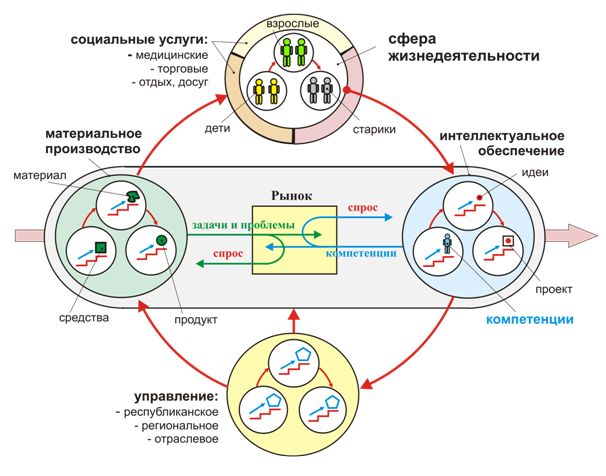

Системообразующей сферой любого общества является потребительская сфера индивидуальной жизнедеятельности (рисунок 1). Данная сфера нуждается в самых разных предметах удовлетворения потребностей, соответственно, должна быть окружена некой социальной оболочкой - сферой социальных услуг, предоставляющей необходимые продукты питания, предметы одежды, быта, медицинские, торговые услуги и др. Данные продукты и материальные предметы потребности создаются предприятиями сферы материального производства, так называемого реального сектора экономики.

Рисунок 1 – Компетенции - главный стратегический ресурс социально-экономического развития страны

В данной сфере выделяются 3 подсферы – создание средств производства, создание исходного материала при помощи созданных средств производства и создание промежуточной или готовой продукции конечного потребления. Но основу материального производства составляют идеи, проекты и, конечно же, профессиональные способности субъектов – исполнительские, управленческие, инженерные и прочие (в Европе способности принято именовать «компетенциями»).

Виды деятельности, относящиеся к генерации идей, проектированию, образованию, образуют сферу интеллектуального обеспечения материального производства. Причинно-следственная цепочка предметов, объединяющая эти две сферы, выглядит следующим образом: способности – идеи – проекты – средства производства – исходный материал – промежуточные и готовые продукты потребления. Поменять местами предметы данного ряда невозможно, если нужно получить конкурентоспособную продукцию конечного потребления. Формула такова: конкурентоспособная продукция (товар, работа, услуга) есть функция конкурентных способностей субъектов деятельности, создающих и реализующих конкурентные идеи и проекты.

Таким образом, становится очевидным ответ на вопрос о причинах, затрудняющих, к примеру, замещение в Казахстане продукции иностранного происхождения - недостаточность и несбалансированность тех или иных профессиональных способностей. Естественно, напрашивается вопрос – от кого в стране, в первую очередь, зависит исправление ситуации, сложившихся диспропорций? Ответ очевиден – от управленцев, государственных служащих, несущих ответственность за целое развития страны.

Согласно схеме главным предметом управленческой деятельности является рыночное взаимодействие субъектов интеллектуальной и материальной сфер. Задачи и проблемы реального сектора экономики выступают в качестве заказа субъектам образования, науки, проектирования, аналитики и консалтинга. Если школы, колледжи, университеты и академии не ориентированы на решение этих задач и проблем, требуются меры государственного вмешательства. Здесь и проявляется главная функция субъектов государственного управления – создание институциональных условий для максимального раскрытия и реализации духовного и интеллектуального потенциала детей, молодежи и взрослого населения страны. В этом, собственно, и скрыта идея обеспечения конкурентоспособности экономики и страны, в целом – опережающее развитие образования и науки.

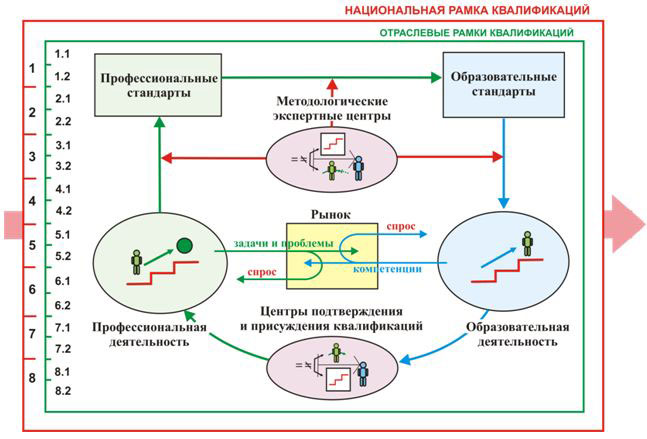

Применение метода ВАК, системодеятельностного подхода к созданию НСК, а также языка схематической визуализации мысли ЯСИ позволило установить функциональные связи между ключевыми субъектами профессиональной деятельности, расставить логические приоритеты социально-экономической гармонизации общества (рисунок 2).

Рисунок 2 – Механизм социально-экономической гармонизации общества

Если национальная рамка квалификаций содержат общие разноуровневые квалификационные требования к функциональному поведению субъектов, то отраслевые рамки квалификаций конкретизируют эти требования с учетом существующих и инновационных технологий. Далее с учетом требований рамок разрабатываются профессиональные стандарты, содержащие конкретные функциональные задачи, на основании которых составляются перечни требуемых компетенций работников.

Эта же методология рекомендуется к использованию и при разработке сертификационных и образовательных стандартов. В таком случае все нормативное пространство профессиональной и образовательной деятельности становится логически обоснованным, прозрачным и сгармонизированным, ориентированным на раскрытие личностного и профессионального потенциала человека как главного национального ресурса стратегического типа – решающего фактора и занятости населения, и импортозамещения, и социально-экономического развития страны, в целом.

Для разработки по общим правилам и согласования между собой профессиональных, сертификационных и образовательных стандартов в стране, регионах могут быть созданы методологические экспертные центры из числа предварительно подготовленных аналитиков и экспертов, а также центры подтверждения и присуждения квалификаций. Между обоими центрами должны быть установлены функциональные связи. Главная объединяющая цель – обеспечить повышение конкурентоспособности предприятий профессиональной деятельности на основе опережающей подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в компетентностном подходе.

Проблема, связанная с реализацией НСК в Казахстане, видится в изменении менталитета работодателей (собственников) и руководителей предприятий экономической деятельности. В силу относительной новизны НСК не все еще понимают, зачем нужны профессиональные стандарты, каким образом в них можно выразить заказ работодателей к системе образования. С другой стороны, работодателям нужна помощь специалистов в разработке и систематическом обновлении стандартов с учетом появления более совершенных технологий и динамично меняющейся конъюнктуры рынка.

Как показал анализ, в регионах и отраслях экономики страны ощущается острый дефицит подготовленных экспертов-аналитиков, способных выполнять следующие задачи:

Вместе с тем, необходимыми ресурсами для создания такого института располагает Международная профессиональная академия «Туран-Профи». Работники академии имеют методологические и педагогические навыки, опыт и партнерские связи с международными экспертами России, Германии, Франции, Голландии и других стран.

Цой Валерий Иванович – методолог-консультант Международной профессиональной академии «Туран-Профи» (Казахстан), действительный член Международной академии инновационных социальных технологий, член Стратегического совета методологического сообщества ММПК.

e-mail: ipkm@mail.ru